Un livre émouvant, publié à point nommé. Dans des mémoires poignants, une jeune étudiante en médecine, musulmane tatare, décrit la vie horrible des habitants du Xinjiang pendant la révolution culturelle. Elle affirme que ce qui se passe aujourd’hui est encore pire.

par Ruth Ingram

La révolution culturelle contre les musulmans

« Vous, peuple d’idiots et d’arriérés, ignorants des glorieuses mutations sociales de ce pays. Vous n’avez plus le droit de conserver vos croyances traditionnelles. Vous pouvez dire non aujourd’hui, mais attendez de voir : le Parti vous interdira bientôt de porter même vos propres vêtements traditionnels, et vous permettra encore moins de conserver votre mode de vie traditionnel et votre religion. »

S’agit-il d’insultes dirigées contre le peuple ouïghour du nord-ouest de la Chine lors de la récente campagne de répression ? Ces menaces, s’inscrivent-elles dans le cadre des tentatives institutionnalisées actuelles du PCC d’éradiquer la culture ouïghoure qui ont abouti à l’incarcération de près de trois millions de leurs compatriotes depuis que les purges draconiennes ont véritablement commencé en 2017 ?

C’est une possibilité, mais ce n’est pas le cas.

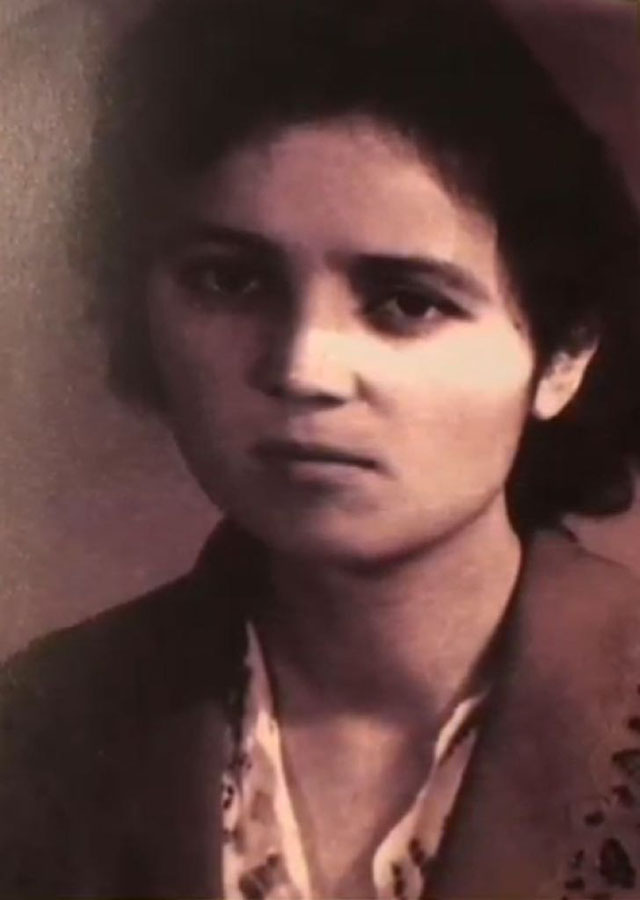

Il s’agissait en fait des délires prophétiques des citoyens soldats connus sous le nom de « minbings » pendant la révolution culturelle de 1966. Ces soldats étaient chargés de mettre en œuvre les politiques du président Mao pendant ces dix années de chaos et de folie durant lesquelles des millions de personnes ont été froidement torturées et tuées. Ce texte est un extrait du journal intime d’une jeune étudiante tatare musulmane en médecine du Xinjiang écrit le 20 septembre 1966, après sa libération d’un camp de « réforme par le travail » où elle a passé trois ans pour « séparatisme ».

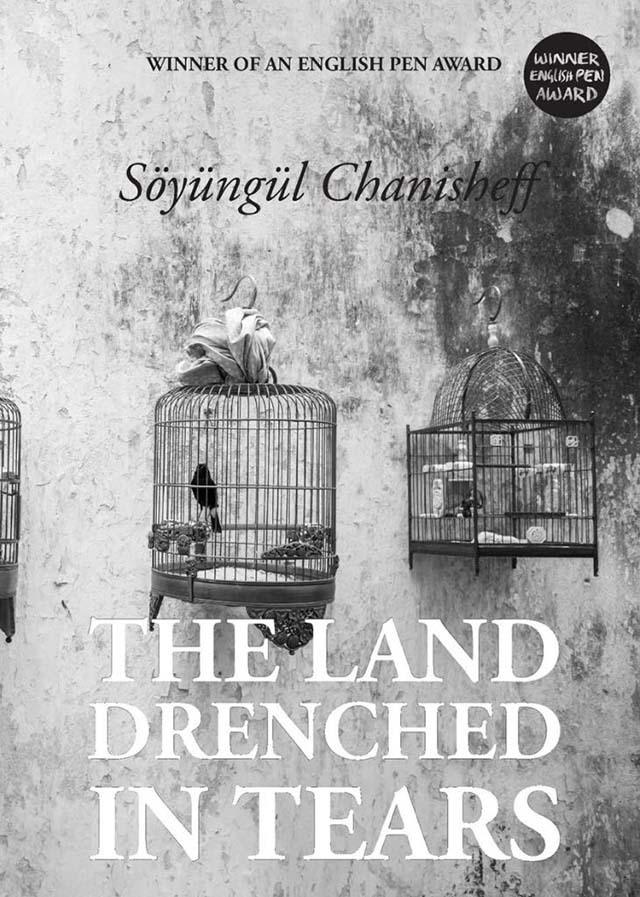

Dans La Terre trempée de larmes (Londres : Hertfordshire Press, 2018), Söyüngül Chanisheff décrit les années de torture et de privation qu’elle a vécues sous un « régime de surveillance » dans les montagnes du Xinjiang. L’ouvrage traduit a remporté le prix anglais Pen. Dans son récit, elle ne fait aucune distinction entre Ouïghours, Tatars, Kazakhs, Kirghizes ou Ouzbeks. Elle parle simplement du désir de toute la population musulmane de cette région d’avoir une patrie libre.

Mais, malgré une jeunesse perdue, marquée par les travaux forcés, la malnutrition et un emprisonnement injuste, l’auteure pense que les abus commis actuellement dans le Xinjiang sont « cent fois pire » que ce qui est passé pendant la révolution culturelle même si cela s’est produit il y a plus de cinquante ans sur le même territoire.

Et aujourd’hui, c’est la même chose, mais en pire

Le livre, traduit en anglais par Rahima Mahmut, une auteure et musicienne ouïghoure en exil, est un récit poignant des turbulentes années du règne de Mao. Selon S. Chanisheff, qui réside aujourd’hui en Australie, la description qu’elle livre dans son ouvrage pourrait également s’appliquer au régime brutal qui est actuellement imposé aux habitants du nord-ouest de la Chine. Les rafles inopinées, les mesures de surveillance, la détention arbitraire, les disparitions forcées et la torture rappellent l’époque pendant laquelle elle a grandi. Comme le note Chanisheff dans son livre, « il n’y a rien de nouveau en Chine ». Aujourd’hui, les autorités utilisent les mêmes méthodes qu’à l’époque.

« Vous devez obéir à nos ordres. Toute personne qui refuse de fumer des cigarettes sera obligée d’aller aux réunions de dénonciation… Nous luttons pour éradiquer vos anciennes traditions et établir un nouveau mode de vie moderne. Compris ? Au diable vos croyances religieuses ! »

À partir de 1966, le récit de S. Chanisheff laisse transparaître encore plus de mépris et d’indignité mais, curieusement, le discours officiel n’a toujours pas changé. Cinquante ans plus tard, les Ouïghours du Xinjiang qui ne fument pas et ne boivent pas d’alcool doivent subir le même genre d’insultes sur leur mode de vie. Ceux qui ont refusé d’adopter ces deux habitudes, ou qui ne vendent pas d’alcool et de tabac dans leurs magasins, sont immédiatement accusés d’extrémisme religieux et envoyés dans des « camps de transformation par l’éducation ».

Rahima Mahmut parle régulièrement à Mme Chanisheff qui, aujourd’hui âgée de soixante-seize ans, observe le chaos qui se déroule dans le Xinjiang depuis l’Australie où elle vit en exil. « Elle se sent tellement impuissante face à la situation actuelle », a déclaré Rahima, s’adressant aux étudiants de l’université d’Oxford, dans le cadre des deux jours de séminaires consacrés à la traduction littéraire. Après avoir écouté les témoignages d’anciens prisonniers des camps qui racontent leurs conditions de vie en détention, S. Chanisheff estime que malgré les difficultés et les privations qu’elle a elle-même subies, ces épreuves n’étaient rien comparées à ce que vivent actuellement les prisonniers des « camps de transformation par l’éducation » et à la terreur créée par la surveillance omniprésente de la population entière par le biais de la technologie du XXIe siècle. Aujourd’hui, l’oppression est bien pire que celle qu’elle a endurée.

« Il n’y avait pas de caméras de vidéosurveillance dans ma petite cellule de prison », a-t-elle dit à Rahima. « Je pouvais marcher pendant une heure tous les jours pour rester en forme, mais quand j’entends dire que des femmes sont enfermées avec 60 à 70 personnes dans une même cellule, qu’elles n’ont pas le droit de parler et qu’elles sont surveillées 24 heures sur 24, je réalise que ce qui se passe aujourd’hui est cent fois pire que ce que j’ai enduré », explique-t-elle.

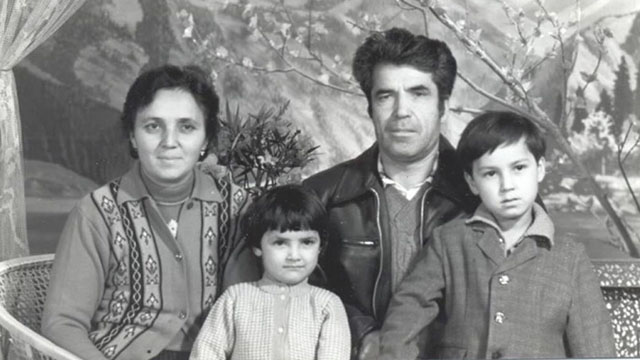

Lorsque l’auteure rencontre la traductrice

Lorsque Rahima a rencontré Söyüngül en 2011, elle a été extrêmement émue par son désir de dire au monde entier ce qui s’est passé dans le Xinjiang pendant la révolution culturelle. Après avoir cherché en vain pendant six ans une maison d’édition pour publier ses 1000 pages de mémoires, la rencontre de l’auteure avec Rahima a marqué un tournant. Au début, Rahima était réticente à l’idée d’assumer cette responsabilité mais la lecture du livre l’a convaincue qu’elle devait relever le défi. « En écrivant ce livre, S. Chanisheff a voulu informer un public international sur les horreurs de la révolution culturelle », a-t-elle dit, sans se rendre compte que des millions d’Ouïghours s’apprêtaient à vivre le même cauchemar qu’elle dans son pays natal lorsque Xi Jinping a pris la direction du PCC à vie en 2018, après un vote massif en faveur de la suppression de la durée des mandats présidentiels. Et elle n’était alors pas encore consciente non plus de l’impression intense de déjà-vu qui allait se manifester au fur et à mesure que ses mémoires déchirants prendraient forme. Elle a commencé à se rendre clairement compte que ce qui s’était déroulé il y a cinquante ans était en train de se reproduire presque à l’identique dans le Xinjiang du gouverneur Chen Quanguo.

D’après les mémoires de S. Chanisheff, il est clair que les débuts de la révolution culturelle ont été marqués par une profonde suspicion, une surveillance et un contrôle de tous, par tous. La paranoïa gouvernementale était endémique et le sentiment général de l’imminence d’une attaque ennemie était omniprésent. Les mouvements étudiants étaient violemment réprimés et aucun effort n’était épargné pour supprimer les coupables en mobilisant des pans entiers de la police et des services de sécurité. Chanisheff elle-même a fustigé un fonctionnaire ouïghour du Bureau de la sécurité publique pour s’être retourné contre son propre peuple. « Les autorités chinoises n’arrêtent jamais les Ouïghours qui utilisent les leurs, hommes ou femmes. Ils ont toujours utilisé des gens comme vous pour faire leur sale boulot », l’a-t-elle accusé.

Aujourd’hui, la situation est identique dans le Xinjiang. Toute la population est en état d’alerte, mais personne ne sait vraiment qui est l’ennemi. Dans le sud, tous les lycéens s’habillent de vêtements militaires, les commerçants sont regroupés par équipes de dix, armés d’énormes bâtons qui ressemblent à des battes de base-ball, et sont régulièrement convoqués tout au long de la journée pour s’entraîner au maniement du bâton et aux exercices de défense. Des pans entiers de la population sont enrôlés pour s’espionner les uns les autres, des récompenses généreuses sont offertes pour la moindre information incriminant un voisin ou un ami, et des réseaux de surveillance sont déployés pour s’assurer que personne ne reste sous le radar trop longtemps. En fait, toute personne qui reste sous le radar en éteignant le téléphone et en ne quittant pas son domicile, reçoit immédiatement la visite des autorités avant d’être généralement emmenée.

Une nouvelle révolution culturelle

S. Chanisheff décrit comment les étudiants convoqués à des réunions politiques attendaient, terrorisés, alors que des policiers armés prenaient d’assaut le bâtiment, l’encerclaient et montaient la garde et que les « mécréants » étaient appelés et emmenés, menottés. Les officiers, le doigt sur la gâchette, rassemblaient ensuite le groupe et forçaient chacun de ses membres à monter dans des camions de l’armée. Certains allaient disparaître de la surface de la terre.

Aujourd’hui, l’expérience des millions d’Ouïghours n’est pas vraiment différente. Les autorités les choisissent au hasard après des contrôles d’identité ou par téléphone la nuit, puis les regroupent, mitrailleuse à la main, dans des postes de police avant de les disperser sommairement dans l’un des centaines de camps d’internement où ils ne savent pas quel sort leur sera réservé.

Aujourd’hui aussi, tout le monde est nerveux, dans l’attente. Peut-être entendra-t-on les pas familiers de gangs de policiers en bottes noires armés qui courent dans les escaliers à l’aube. Peut-être entendra-t-on le coup de poing à la porte que l’on redoute tant. Ou le bruit d’un officier en train d’enfiler son gilet pare-balles alors que certains gardent la porte, prêts à tirer, et que d’autres envahissent la maison à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un. Très souvent, ils surgiront avec un ou deux individus qu’ils emmèneront. Rien ne semble avoir changé.

Évoquant les tueries de masse des Ouïghours par les forces gouvernementales, notamment celle qui s’est produite à Ghulja dans les années 1960, S. Chanishef décrit les tas de cadavres, le sang partout, les gens qui recherchent désespérément leurs proches, le ramassage des morts et des blessés pour que la zone puisse être arrosée au jet d’eau et retrouver son état immaculé d’avant le massacre. Toutes ces descriptions renvoient aussi aux méthodes actuelles de destruction des preuves des violations commises par le gouvernement. Rahima Mahmut a quitté le Xinjiang, pour ne jamais revenir, après le massacre de Ghulja en 1997, où des dizaines de milliers de jeunes Ouïghours ont été massacrés ou ont simplement disparu. Les événements qui ont fait suite aux émeutes d’Urumqi en 2009 ont été similaires, après que la police a fait sortir des centaines d’Ouïghours des bâtiments et ouvert le feu au petit matin. Les témoins présents se souviennent du bruit sinistre des tuyaux d’arrosage pendant la nuit utilisés pour détruire les preuves.

Les tactiques révolutionnaires de la révolution culturelle consistant à bombarder tous les villages et les coins de rue de slogans du parti et de chansons révolutionnaires pour exercer un maximum de pression sur la population font également un retour en force au Xinjiang. S. Chanisheff décrit comment des haut-parleurs ont été installés partout, « hurlant des slogans intimidants de l’aube au crépuscule ». Reprenant la citation de Mao « toutes les révolutions sont violentes par définition », elle a décrit comment les « Quatre vieilleries » ont été décriées. « Nous devons briser les vieilles coutumes, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles idées. », dit le discours officiel.

Elle a ajouté que les haut-parleurs diffusaient des chants révolutionnaires surtout à la gloire de Mao, « le sauveur du peuple de la nouvelle Chine ». Ceux qui ont visité le Xinjiang après 2016 ont aussi subi le bombardement implacable de chansons de propagande et les écrans vidéo géants exaltant la vision particulière de Xi Jinping de la « Nouvelle Chine ». Vêtu d’une version personnalisée du costume de Mao, le personnage souriant de Xi est omniprésent : il défile partout sur les panneaux publicitaires, les assiettes, les tasses, les affiches submergées d’enfants, d’ouvriers d’usine et de mineurs souriants.

S. Chanisheff évoque aussi l’épuisement psychique provoqué par le bruit constant de la propagande. Aujourd’hui encore, ceux qui sortent des camps parlent de la même propagande omniprésente qui les épuise nerveusement et dont ils sont obligés de mémoriser une grande partie sous peine de peines draconiennes.

Droits humains fondamentaux bafoués

À cette époque, selon le journal de S. Chanisheff, toute personne ayant des proches à l’étranger était qualifiée de révisionniste. De nos jours, tous ceux qui ont de la famille à l’étranger font également l’objet d’une attention toute particulière. Toute communication avec le monde extérieur est interdite sous peine d’incarcération, et toute personne ayant un proche se trouvant dans l’un des 26 pays interdits est passible de peines de prison encore plus draconiennes.

Les intellectuels étaient méprisés comme la « neuvième classe puante » (chou laojiu) et rassemblés pour être être humiliés publiquement de manière impitoyable. Souvent, ils étaient battus à mort par leurs élèves ou finissaient mutilés à cause des agressions. De nos jours, ils sont également pris pour cible, arrêtés avant de disparaître ou d’être même condamnés à mort pour des crimes de déloyauté et de « perfidie ». Rahima parle de « centaines d’écrivains, d’enseignants, de professeurs, de journalistes et de membres du personnel des maisons d’édition qui sont détenus ». « C’est la période la plus sombre de notre histoire », se lamente-t-elle, avant de conclure : « C’est un génocide culturel forcé. »

Avant son arrestation en 1963, Chanisheff et un ami s’étaient rendus à la gare d’Urumqi pour compter le nombre de Chinois qui arrivaient du continent. Elle se rappelle de quelqu’un qui faisait du ménage qui lui avait dit que les Chinois han étaient arrivés en continu, tout au long de la nuit. « J’espère qu’ils ne nous avaleront pas tout cru un jour », a-t-il dit, en plaisantant à moitié. C’est en se renseignant davantage sur le nombre d’arrivants que S. Chanisheff a été choquée. « Dans trente ou quarante ans, nous deviendrons la minorité du Xinjiang et notre terre sera occupée et contrôlée par les Chinois. (…) Que pouvons-nous faire ? Que va-t-il arriver aux générations futures si les choses continuent comme ça ? » écrit-elle. Ses interrogations prenaient alors, peut-être sans qu’elle le sache, des allures prophétiques.

Rien n’a changé en Chine : tel est le verdict des mémoires de Chanisheff. Les mêmes tragédies engloutissent les générations qui se succèdent. Mais, même les jours les plus sombres, elle a su garder allumés, au creux de son âme, des éclairs d’inspiration et une petite flamme. Elle a passé sa première fête de l’Aïd derrière les barreaux en se faisant du souci pour sa famille. Mais elle a trouvé du réconfort à l’idée que « les dictateurs ne parviendront jamais à nous briser en nous terrorisant ou en nous enfermant en prison. Nous vivrons toujours au-dessus d’eux, libérés par nos plus grands rêves. » Elle a raconté l’époque où les menbings mettaient le feu aux doppas, les couvre-chefs traditionnels ouïghours. Elle se souvient d’un vieil homme qui a réagi en disant que les doppas pouvaient peut-être être brûlés facilement, mais que les pensées formées sous ces têtes couvertes ne pouvaient certainement pas être détruites si aisément.

Encore aujourd’hui, S. Chanisheff croit fermement en un Turkestan oriental indépendant, le nom ouïghour de son pays natal (Bitter Winter ne prend pas position sur de telles questions politiques, mais se fait quand même l’écho de différentes opinions). Lors d’une interview qu’elle a accordée dans le cadre de la publication de son livre, elle a dit qu’elle avait enduré une cruauté inimaginable pendant ces dix années et qu’elle avait été traitée moins bien qu’un animal, mais son rêve d’avoir une patrie ne s’est jamais évanoui. C’est au nom de la lutte qu’elle mène pour la liberté qu’elle a écrit ce livre, avec le pouvoir de la plume. « Nous n’avons pas réussi à réaliser nos rêves, mais nos rêves vont continuer à vivre », déclare-t-elle. « Un jour, nos petits-enfants célébreront notre victoire. »